|

本文主要讨论9号染色体qh重复序列与多态性的关系,适合具有一定基础的专业技术人员阅读。

|

看来吃瓜果然是人类的天性,前几天这篇偏科普的小文章:也聊聊9号染色体倒位 创下了阅读和转发数量的新高,也收到很多同道的鼓励、意见和建议,在此先表示感谢!这一篇准备在上一篇的基础上再深入挖一挖9号倒位,不像上一篇那样可以吃瓜,这回都是干货到不能再干的专业(无聊)内容,仅适合对9号倒位感兴趣的专业人士阅读。

正文开始之前还是对前一篇做一个小小的补充,最后的结论和建议仅限于携带者已确认是9号染色体p12q13倒位的前提下才能成立,并不是说所有的9号倒位都没问题(比方说9号的长臂臂内倒位就不是多态,这时要按照普通染色体倒位进行咨询)。

我就默认大家都知情同意了,接下来进入正题。

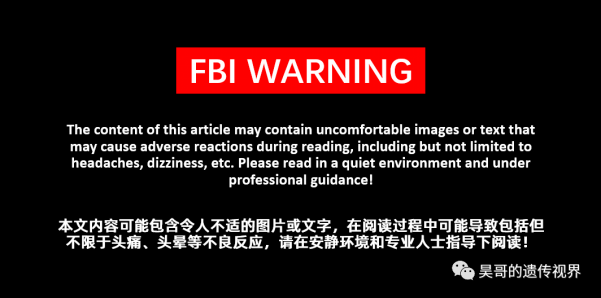

9号染色体相关的多态比较多,比如常见的9qh+,9qh-,或者说9qh中又插入一条深带(如下图),这些多态究其原因都与9号长臂的异染色质有关。

图片摘自The AGT Cytogenetics Laboratory Manual 第四版

那什么是异染色质?异染色质(heterochromatin)是一个形态学概念,是指在细胞周期中具有固缩特性的染色体。与常染色质相比,异染色质着色较深,常位于细胞核的边缘和核仁周围,并可以分为结构性异染色质(constitutive heterochromatin)和兼性异染色质(facultative heterochromatin)。其中结构性异染色质主要位于染色体的着丝粒区,端粒区,次缢痕,以及Y染色体长臂远端2/3区段,含有高度重复的DNA序列,没有转录活性。9qh就是这样的结构性异染色质。

那么9qh又是由哪些“高度重复的DNA序列”组成呢?至少有以下几种:

-

α 卫星 DNA 序列,这是所有着丝粒共有的成分(171bp重复),换句话说用这个序列制备的探针可以杂交到所有的染色体上。

-

Ⅲ型卫星 DNA序列D9Z1,这是一种9qh 特异性的卫星DNA,其实质是ATTCC 五核苷酸重复序列。

-

β 卫星 DNA 序列D9Z5,这是一种9 号染色体着丝粒区特异性的68bp 串联重复序列。

这里岔开一下,实事求是地说,对于基因组中高度重复序列的研究难度是相当大的,如果大家还有印象的话,应该记得今年4月份的大事件——人类基因组的完整测序。2003年完成的人类基因组测序工作其实有8%左右的缺口(重复序列 :没错,正是在下!),随后的近20年间科学家一直在想尽一切办法填坑,终于在今年4月得偿所愿。 :没错,正是在下!),随后的近20年间科学家一直在想尽一切办法填坑,终于在今年4月得偿所愿。

DOI: 10.1126/science.abp8653

上图仔细看可以发现图的中上位置,最长的一段红色片段正是9qh。

扯远了,回来继续聊9qh。

前面说到,9qh由大段的高度重复序列组成,那这些重复序列是怎么排列的呢?这里面花样可就多了。打个比方,9号染色体是一列火车,其他常染色质区可以看作一节节普通车厢,上面的乘客(可以理解为基因/染色体条带)是按照实名制乘坐的,不能乱坐;而9qh则是位于列车中段的餐车,虽然也有乘客落座,但不是实名制,没有固定位置,乘客可以有多种排列组合方式——这一点已经被多项细胞分子遗传学实验证实。而且餐车上的乘客的数量也是不定的,有时候没坐满,有时候又超载了。

比如下面这个研究:

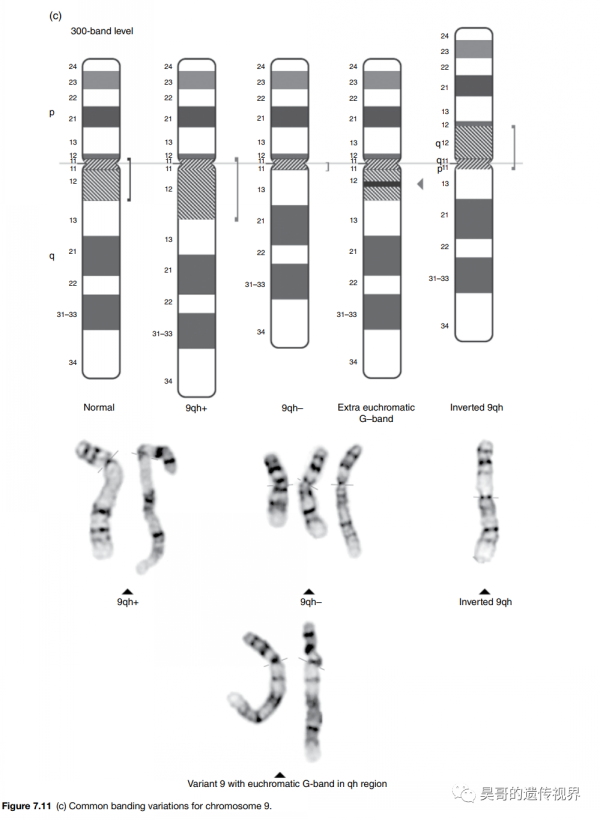

用三种不同的探针检测常规染色体核型看起来相似的inv(9)病例,了解h上三种不同序列的分布情况,根据杂交结果可以推测出三种不同的倒位模式:

原位杂交的结果提示我们,在细胞遗传学水平看起来没什么差别的inv(9),实际上远比我们想象的要更加复杂,只不过用常规的G显带、C显带方法无法显示而已。

只看黑白照片,你能分得出哪个是大娃哪个是二三四五六七娃吗?

原来以为只有一种inv(9),现在可好,一个变仨,搞得昊哥也一个头三个大了。但是后面挖到的一篇文献又让我打开了新世界的大门。

注意到通讯作者没?他就是托马斯家族风暴降生里尔、细胞分子遗传学的守护者、德意志遗传界的卡奥、KING IN THE 耶拿大学人类遗传学研究所、FATHER OF FISH!不清楚Lierh是何许人的可以移步昊哥今年发的第一篇推文:基因组时代的细胞基因组学——困境、解决之道及一点随想 来感受下大神的碾压。

在这个文章中大神(及其同事)做了什么事情呢?

(头晕警告,建议深呼吸两次后再往下看)

是不是有种眼花缭乱的赶脚?他们用了5种不同的序列特异性探针对51例9qh多态的样本进行检测,发现除了“正常”的模式(定义为最常见的那种)外,还有多达12种9qh多态的不同模式(上图的A区域),这样一共是13种(其中涉及inv(9)的有9种,可以在图中找带inv字样的模式图)。同时还发现在这个区域上有一些重组的热点。另外,对于倒位的断裂位点,他们发现最常见的是9p12或9q13-21.1;而9q12相对少见。

根据断裂位点发生的位置不同,即9p12的近端、中间和远端以及9q13-21.1的近端、中间和远端,简单排列组合下理论上可以得出9种不同的9号倒位模式;这还没完,如果考虑到9q12和9q10-11的断裂,倒位的模式可就更多了,见下图(再次头晕警告)。大家感兴趣可以看原文。

从这些研究我们不难看出,inv(9)并不是某种单一的染色体结构异常,而是具有相当强的异质性。其中有些异质性在染色体水平能够发现和描述,例如同样是9号倒位,有的是p11q13倒位,有的是p12q13倒位,还有的是p12q12倒位,但有些就只能通过FISH鉴定了。产生这些异质性的物质基础,就是这个区域的特殊组成成分——DNA重复序列。

我们知道,生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑,那9qh的组成是怎样影响倒位染色体的行为呢?这很可能跟非等位同源重组(NAHR)有关。

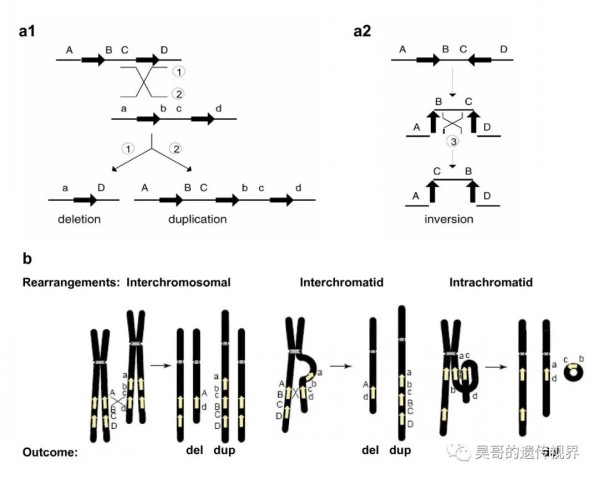

非等位同源重组,顾名思义,就是发生在非等位片段上的同源重组,例如下面a1图中,ABCD和abcd分别位于两条同源染色体,正常情况下应该是AB跟ab配对,CD跟cd配对重组,但是由于AB和CD序列的相似性,重组时发生了错位,导致CD片段和ab片段发生了重组,最终导致片段的缺失和重复。这种重组可以发生在不同染色体间、姐妹染色单体间、同一条染色体内,简而言之,只要是有相似序列的,就有可能发生NAHR。而且不同情况下的NAHR还可以导致不同的结构异常形式,例如在a2中,同一条染色体内的NARH可以导致染色体的倒位。在图b中还能形成环状染色体。由于基因组内广泛存在着各种各样的重复序列,因此NAHR是导致染色体结构异常的最基础的机制之一[另外还有非等位同源末端连接(NHEJ)和复制叉停滞和模板转换 (FosTes),感兴趣可以自行搜索一下]。

图片来源:https://doi.org/10.1186/1755-8417-1-4

再多说一句,很多微缺失微重复综合征都是通过这一机制产生的,因为在对应区域的两侧往往存在多个低拷贝重复序列(LCR,重复序列的一种),因此这些综合征缺失的片段大小往往都是相对固定的(取决于发生重组的低拷贝序列之间的距离)。

9qh上存在着大量的高度重复序列,因此也是NAHR的重灾区。这也就不难解释为什么会有这么多的变异。什么9qh+,9qh-,inv(9),都可以通过上面的图示机制得到合理的解释。另一方面,这也提示我们,如果发现inv(9),那断裂位点大概率是落在重复序列的内部(前面这篇文章也证明了这一点),所以不存在断裂位点位于基因内部、破坏基因功能的可能性。也就是说虽然餐车上的乘客是乱坐的,但仅限于餐车这一节车厢,其他车厢的乘客还是规规矩矩按照实名制坐在自己的位置上。

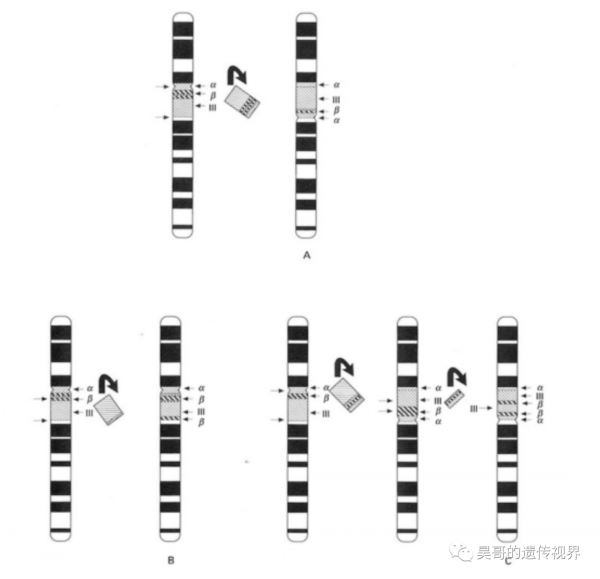

另外,昊哥猜想(特别申明:只是猜想)对于inv(9)这样的重复片段倒位,其减数分裂的联会和交换方式可能会跟常规的倒位不一样,下面展开说明。

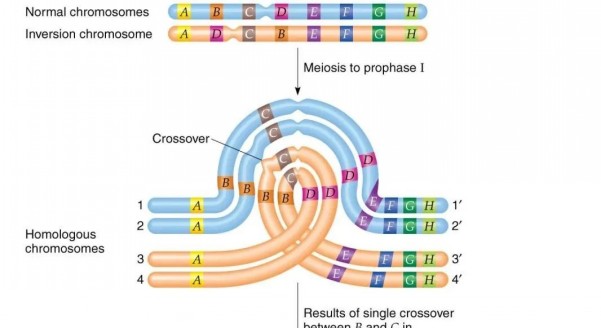

我们知道,普通的(指含常染色质片段的)染色体倒位,在减数分裂期间,如果要发生完全联会,只能形成倒位环结构(如下图):

而且这种结构能被实实在在的观察到:

而当倒位片段是重复序列的时候,由于倒过来还是重复序列,相互之间仍然有比较大的概率相互匹配(参考前面的FISH结果),这时染色体是否会更倾向于采用不完全联会的方式进行配对和交换(如下图)?毕竟这种方式更加经济,而且并不影响常染色质的联会和交换。比如下图中阴影部分的片段,如果是常染色质,那肯定是不能联会和交换的,但如果是重复序列,那么理论上可以进行联会和交换(当然肯定存在不能交换的片段,只是占比很小)。

打个不确切的比方,某人住在城东,喜欢喝星巴克(没有打广告的意思),刚好马路对面就有一家,于是就成了常客;后来他搬到城西了,发现离家不远的地方也有一家星巴克,那你说他会不会舍近求远跑回城东去原来那家呢?应该不会这么智商堪忧吧?既然都是星巴克,咖啡口味没什么差别,又何必劳师动众跑回去呢?除非,我是说有没有一种可能,他想泡的不是咖啡,而是。。。你懂的。

如果这个猜想成立,或许可以解释上一篇中包括inv(9)(p12q13)在内的几个常见倒位inv(1)(p11q12)、inv(2)(p11q13)、inv(3)(p11q11)的正常配子比例可以高达100%的原因。因为这些倒位都是围着丝粒区的倒位,片段组成以重复序列为主,所以表现形式也差不多。也就是说这类倒位染色体在减数分裂中的行为倾向于跟没有发生倒位的其他染色体一样,直接联会、交换后分离,不一定形成倒位环,所以也没有因为倒位环内交换导致的异常配子产生,或者形成倒位环的比例很低。

讲了这么多,简单总结下吧:

-

inv(9)跟9qh的重复序列有关,可以分成很多亚型。

-

9qh上的重复序列导致inv(9)跟普通倒位不一样,使其对染色体结构的改变局限在重复序列部内部,不会造成太大的影响。

-

在减数分裂中,inv(9)有可能不形成倒位环结构,而是表现出类似正常染色体的行为,所以子代异常配子的几率很低。

需要再次强调的是这只是昊哥个人观点,是从9qh序列结构的角度出发探讨inv(9)的多态性和致病性,上面列举的一些事实和推测,是昊哥支持inv(9)属于多态的理由,如果您有不同意见,欢迎留言探讨。

另外,也有热心的同行给我发来了人群染色体多态与流产等表型的综述文献,个人认为也有必要从群体流行病统计学的角度来探讨一下inv(9)的多态性,先消化一下文献,改天另发一篇进行讨论。

就到这吧!

|